第27节 古代房中术纵论

中国的房中书,年代最古老,不仅大大早于印度的《欲经》(Kama

Sutra),而且比罗马的《爱经》(Ars Amatoria)也早不少。其还精补脑之术可推始于汉,也早于印度的密教。明清的色情小说更冠绝一时,在本世纪以前,不仅数量空前,而且内容也极丰富,美国堪萨斯大学的马克梦(Keith McMahon) 教授说,凡是人脑瓜能想出来的,他们都写出来了。

在北大的演讲中,有一点好象我没讲,这就是我压根儿也没想写一部新书,取高氏而代之。因为老实说,这个领域有三大块,一块是房中书,一块是内丹术,一块是小说(还有春画),附带的情爱、婚姻、家庭、生育,枝枝蔓蔓,也铺盖甚广,我除对房中书有所涉猎,其他方面知识不够,不想孤军深入,走的太远。不过,近来读过两篇评论《中国古代房内考》的新作,心血来潮,倒想说上几句。

房中书在中国是属于方技四门之一。这四门虽与医学有关,但比医学的概念要广,不限于消极的防治疾病,还包括积极的养生保健,甚至以服食、行气、导引和房中为炼养功夫,求益寿延年,通于神明,同古代的神仙家有很大关系。古人所谓“神仙”,本来不过是健康透顶,老而不死的意思,但在道家或道教中,确实有宗教含义。现在科学昌明,大家对最后一条都不大敢讲,但又不满足于西洋医学概念之狭窄,宁可骑墙于科学、迷信,折其衷曰“养生”。这种态度固不免坐诒“前现代”或“前女权”之讥,满可以让新学之士抡圆了耳光照死里抽,然而论者有解固精为“养生”,媚药、采补为“补养”,指房中术是从“养生”进于“补养”,由“补养”进于“荒诞”,很多批评都不在点上,太多“现代人”的偏见和误解。例如这位作者说,中国的房中术只讲“性”不讲“爱”,流于“非道德化的生物学态度”,不如罗马和印度更多“对性体验的微妙描述和对情欲的深刻理解”,恐怕就是小题大作。因为世界上的其他房中书,据我所知,他们也一样是以男性为中心,一样有这种“生物学态度”,甚至就连最罗曼蒂克的谈情说爱,也未见其高洁(况且他们还有不少我们古语所谓“禽兽行”的变态描写)。比如《爱经》吧,这书虽然是讲“爱的艺术”,但它一开篇就讲得很清楚,“我们要唱的是没有危险的欢乐和被批准的偷香窃玉”。它的中心是讲“猎艳”,即如何勾引女人、笼络女人。这不仅有助于了解西方谈情说爱的惯用伎俩(如为女人拂去胸头的尘埃,或替她拾起曳地的裙裾,花言巧语,大献殷勤,穷追不舍,作寻死觅活状,等等),也与中国小说中的风月老手如西门庆在手法上可以沟通(我们有捡手绢、做衣服一类糙招)。涉及房事,也有教女人如何投男人所好摆姿势,没有高潮也要假哼哼一类秘诀。ヾ还有《欲经》,这书不但和中国的房中书一样的“不洁”,而且还打著印度宗教和种性制度的深刻烙印,别说“男女平等”,就连“男男平等”或“女女平等”也不讲带有“生物本能”的“荒诞”之处也一点不比我们逊色。如《肉蒲团》写未央生愧“本钱”不大,请“天际真人”动手术,竟将狗鞭移植于“那话”之中,很令读者骇怪。这种想象大概就是受外来影响,很有印度特色。因为《欲经》对这类把戏的描写那才叫淋漓尽致。原始民族喜欢“人体雕塑”,刺面文身、贯耳穿鼻,遗风见于各国,但象印度人拿生殖器(男性的)开刀,横切竖割、打眼钻洞、镶环嵌珠,以为非此不能有“乐”。这种“根雕艺术”好象还比较少见。

中国的房中书是技术书,而且是相当专门的技术书,它的特点是“术语化”和“公式化”形成很早,而且一开始就同文学有分工,只谈“性”不谈“爱”,追求简炼精赅,避免拖泥带水。这是它比较发达的一个标志。现在从文献著录和考古发现看,房中书在中国的发现至少不晚于西汉文帝时(公元前100年左右),而且从其成熟和稳定性判断,还可上溯到更早。我们估计,将来必有战国时期的文本发现。例如汉文帝时的名医淳于意,就已从他的同乡阳庆授读过此类秘本(“接阴阳禁书”),马王堆房中书也大抵抄写于相近的时间。晚一点,《汉书·艺文志》著录了八种房中书。这些书都已亡佚,但东汉流行的房中书,有道教盛称的“房中七经”(黄帝的房中书、《玄女经》、《素女经》、《容成经》、《彭祖经》、《子都经》、《陈赦经》),仍有不少佚文保存。比较出土的汉初文本和传世佚文,我们不难发现,这些书里的问对人物虽换来换去,但谈话的内容大同小异,从术语到体系都很相似,可见早已定型。中国的传统,很多都是两千年一系相沿不改,例如晚明抄本《素女妙论》,就和汉初的马王堆房中书连细节都极为相似。

对中国的房中术进行批判,“生物本能”说最不著边际。我们中国人讲“生物本能”,喜欢以“食”、“色”并举(今痞子呼为“二巴”),但马王堆房中书《天下至道谈》之所以把房术称为“天下至道”,只是因为“人产而所不学者二,一曰息,二曰食。非此二者,无非学与服”。他们只承认吃饭、睡觉可以不学就會,并不认为“色”也在其中,因而强调“合男女必有则”,因而要把这个“则”当学问来做。在我看来,这正是它很严肃、也很科学的地方。王朔的小说有一句话,叫“爱有千万种,上床是最下一等”。但是西方性学家以为凡上帝不耻于创造的,我们也不耻于言说”。他们的性学手册讲床笫之事,照样也是舍道德、宗教、婚姻、家庭不谈,毫无罗曼蒂克可言。可见在这个“最下一等”上,洋人和我们也是所见略同。要找中国房中书的“毛病”,当然还有许多。例如这类书是以“房中”(犹今语“屋里的”)、“阴道”(也叫“接阴之道”)、“御女”为名,详于女而略于男(比如讲“女有九宫”就比“男有八节”要详细,连图都有),就很明显是以男性为中心。其体裁多依托帝王(由帝王垂询,而由带神仙色彩之智者作答),也有很浓厚的多妻制色彩(但并无贱视平民之意)。这些都可以说是切中要害。不过,拙见以为,即使连这样的东西也不必大惊小怪(见不怪为怪)。因为这类态度以今日看虽不近情理,但在古代却属正常。男权在古代的普遍是不用说了。多妻,以西方基督教的标准看是反常,但在其他地方也很普遍。况且即使是西方的传统,原来也有类似背景。比如1993年被美国联邦调查局剿灭的柯瑞施(David Koresh),他就是以《旧约》中的大卫王自居,理直气壮地以“多妻”为正统。《天下至道谈》说“句(苟)能持久,女乃大喜,亲之兄弟,爱之父母”,当时的人讲房中,意义之伟大而止乎此,你还能要他讲什么呢﹖中国房中书同道家和道教有密切关系。这种书,早期与晚期不太一样。早期,两汉魏晋和隋唐,主要是上面提到的那类古书,他们虽然往往打著帝王的旗号,但不一定是禁秘之书,反而往往是普及本。这类书与“黄老之术”有密切关系,如《素女经》、《玄女经》、《容成经》就是属于黄帝书而汉代注释《老子》也有以方技和房中解老的传统(如《河上公章句》、《严遵指归》和《老子想尔注》),房中书借《老子》中的词汇为术语,传统可以上溯到马王堆帛书。

但这样的书,所述多是常识规范,被葛洪讥为“粗事”,魏晋道教对房中术真正看重的是口诀和言外之教。後者见于《黄书》、《仙经》等书,往往都是围绕“九浅一深之法”、“多御少女莫数写精”、“还精补脑之术”这三大要领。这类要领虽可溯源于马王堆房中书,但在操作上大概有许多具体规定,後来有进一步发展。东汉末传房中术有三个主要派别,一个是传容成之术(甘始、左慈、冷寿光、东郭延年和封君达,即黄老派的房中术),一个是传彭祖之术(黄山君),一个是传玉子(张虚)之术(天门子、北极子、绝洞子、太阴子、太阴女、太阳女)。前两个派别所传可能多为“粗事”,但後一派别与“墨子五行术”有关,所述口诀同张陵《黄书》相似,似带有较多神秘色彩(见葛洪《神仙传》)。後世内丹术的发展当与这一类秘术修炼和口诀传授有关。

我体會,上面提到的“从养生到荒诞”,所谓“荒诞”大概主要是指内丹派的房中术。关于内丹术,我并不在行,这里不敢多说,只想讲两点。第一,内丹术在宋以前地位不如外丹,这点与科技水平有关。因为呼吸吐纳、屈伸俯仰、男女交接虽然都是最老牌的健身术,但它们皆属“无本生意”,在“金丹大药”为“高科技”的时代,自然不被看重。战国秦汉以来,人们最迷信的是“药”特别是化学制剂的“药”(今天的西方仍如此。他们的化学也是源于炼金)。比如葛洪就认为,只有金丹是致仙之本,如药不成才兼修众术。他不但不认为凭房中可以“单行而成仙”,还直指其说为“巫书妖妄过差之言”(《微言》)。这是宋以前的主流。第二,现在研究者多已指出,外丹术的衰落是在唐以後,因为唐代吃死了一大批皇帝。房中和其他“无本生意”借这一契机复兴,有一大特点,是它们用外丹术语全面改造了原来的体系。新的房中书有各种派别,恐怕要从道教的内在思路去研究,并不能简单以对女性的恐惧、仇恨或压榨概括之。这些派别的共同点是进一步技术化,希望借外丹以外的技术达到神仙境界。如果我们从道教外的观点去看道教,当然可以视其宗教境界为“荒诞”,但这种“荒诞”正唯其是专业体育式的唯技术主义,所以也就和大众的关系相对的少。宋明以来,房中采战主要流行于道教内部和宫闱之中(史志不载这类书籍),普通百姓别说花不起功夫赔不起钱,光是老婆太少这一条,就得让他们望而却步。我们若以这样的局部去概

括中国古代的性传统恐怕不妥。

鉴于上述讨论,对中国性传统的评价,我有一个积极的建议,这就是我们与其拿房中书作标本,对中国的两性关系做社會学评价或意识形态批判,还不如从中国明清小说入手。因为后者不但比较非技术化也比较世俗,而且有丰富的社會场景,更能反映全局。

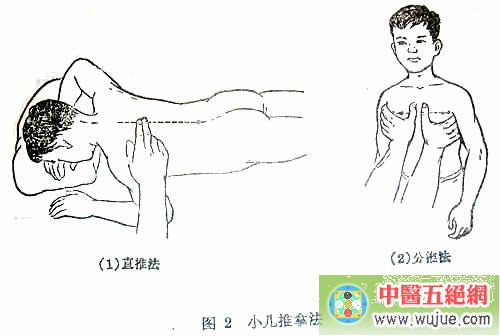

中国小说讲儿女风情,种类很多,可以“性”、“爱”并举,也可以只讲其中一种。统言之曰“人情小说”,分言之则有许多细别(如“才子佳人小说”、“狭邪小说”和“淫秽小说),从异性到同性,从正常到变态,从闺阁到青楼,从皮肉烂淫到儿女情长,简直应有尽有。明清之际,市井繁华,人欲横流。俗话说“饱食思淫欲”,那时的人真是吃饱了撑的,什么都想得出来,有些简直入于科幻之境。加上中国印刷术又特别发达(比同时期国外印刷物的总量还大),当然最能反映中国性传统的方方面面。这样的东西和古代的房中书或道教传统当然有关,但又很不一样。例如早期房中书讲体位,有十节、九法、三十式,花里胡哨,好象菜谱(一位法国朋友这样讲),但入于小说只有三种,一曰“顺水推舟”,二曰“隔山取火”,三曰“倒浇蜡烛”,不但名称大变,而且数量被简化,反而是最基本的体位(西

方叫“前入”、“後入”和“女上”)。还有《金瓶梅》等书多有“二八佳人体似酥”一诗,相传是吕洞宾所作,就是出自道教,但书中所述还是以普通人的一般性生活为主。

对中国古代性生活应当怎么看,高氏之书只是搭了个架子,很多问题还值得讨论。特别在女权运动勃兴的现在,对高氏之书的“反思”更在所难免。例如近来美国教授费侠莉就已写出新的评论,并且遭到旅美学人李晓晖的反诘。费侠莉从女权角度抨击高氏之作,不失为一种新的角度,但她的问题是对史料误解太多。比如她从房中书可以读出压迫妇女,从胎产书可以读出关心妇女,并以此虚构中国历史的前后反差和儒道对立,就是属于“求荒诞而得荒诞”。因为中国的胎产书原与狭义的房中书出于一系,中间并没有她想象的那种对立。

过去陈寅恪先生给冯友兰《中国哲学史》写《审查报告》,曾指出研究历史并不是同古人找茬,寻找他们的可笑之处(这很容易),相反他主张要对古人抱“了解之同情”,我很赞同。但是另一方面,我还有一种陋见,就是今人行事思考,大可不必纠缠于古人,如果你觉得他们不合口味,则束书不观可也。(柯文辉﹕《中国古代的性与社會》《读〈中国古代房内考〉有感》,《世纪》1993年2期52-55页康正果﹕《从养生到荒诞(房中书透视)》,《读书》1995年2期46-52页Chalotte Furth: "Rethinking Van Gulik: Sexuality andReproductionin Traditional Chinese Medicine." in ENGENDERINGCHINA--Women,Culture, and the State, PP. 125-146, edited byChristina K. Gilmartin etc., Harvard, 1994; 李晓晖﹕《千古风流在中华--高罗佩其人、其妻、其艺、其学》

注释﹕

此书有漓江出版社出版的戴望舒译本。戴本是从法文节译本译出,删去其“生物本能”部分。

如《大乐赋》即属色情文学而不是房中书。同样,严格地讲,《爱经》也不是房中书。

例如李小江有“男性经历了五种社會形态,女性只经历了两种社會形态”的怪说,就是著眼于男权统治的普遍。平均妻权要比平均地权难得多。正是从世界其他国家的情况看,西方在老婆问题上的公平思想才显得难能可贵,令人敬佩。当然,这仍然只是“形式上的平等”。事实上,他们也是除“正经房子”还有“避雨窑子”,情妇、妓女还是少不了。马克梦说,他在美国讲中国性史,学生最受刺激的就是多妻。西方人对阿拉伯世界的多妻制比较了解,而对中国的知识还太少。古代帝王妻妾成群,疲于应付,是这种书冠以帝王之名的一个理由。另一个理由是他们在古代是绯闻焦点(就像好莱坞影星),正好利用平民之艳羡以为广告之资。但更大的可能只是在于利用帝王的声望,就像西方讲剖腹产要依托凯撒(日语叫“帝王切剖术”,例如“赤子”,男阴“玄门”,女阴“握固”,闭精“走马”,射精。

房中虽以水火喻男女,以战斗喻交接,甚至有“临深御奔”一类对女性的不敬之辞,但其说盖主于“慎”,往往先言其害後言其利,并非真的认为“水火不容”、“你死我活”(这可能吗,而是主张男女两利,水火既济。)

- 相关文章

-

没有相关文章

- 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) 【发表评论】

- 绿色通道

- 精彩推荐